MIZEN BLUE「勝」こぎん刺し x ARLNATA

MIZEN COLLECTION Vo.1 MIZEN BLUE 「勝」~SHO~

MIZEN(ミゼン)は、『人と人とのつながりを感じられることこそがラグジュアリー』という理念のもと、

日本の伝統的技術を担う職人達が主役となるラグジュアリーブランドを築き上げるプロジェクト。

日本の伝統技術を現代のライフスタイルに合った形でデザインし、日本のみならず全世界へ向けて提案することで、

高度な技術を持った職人の地位向上、そしてその産業の持続可能性を高めていくことを目指しています。

2023年3月は青森県の伝統工芸品の一つであるこぎん刺しと、元「Hermes」のデザイナーが高級紬などの反物から

洋服をお仕立てするARLNATA<アルルナータ>とのコラボレーションをMIZENがプロデュース。

プロジェクトのために作成したオリジナル柄、

MIZEN BLUE 「勝」~SHO~「矢羽根」を使用して仕立てた洋服を発表致します。

COLLECTION

Vネックレイヤードトップ

SIZE 1・2・3

本体価格 ¥286,000お仕立て代 ¥165,000~

約38c巾という着物の反物巾を活かしながら前身頃から後身頃まで

一枚接ぎ裁ちされたパターンが大きな特徴です。

Vネックレイヤードトップを象徴するアシンメトリーなネックラインと

レイヤードの右側に施された黒×紺2色使いのコットンストローヤーン編みレースは、

MIZENがオリジナルで作成したものを使用しています。

ショートパンツ / レディス

本体価格 ¥165,000

ショート丈ですが、裾はかぶら折りのデザインでボリュームのあるシルエット。

ウエストベルトには左右で段差を付けた切替えに、色違いの飾りステッチを入れてアクセントに。

左前にはこぎん刺しをあしらい、トップスと合わせて着ていただくと

上下の矢羽根の柄がずれて配置されます。

KOGIN-SASHI

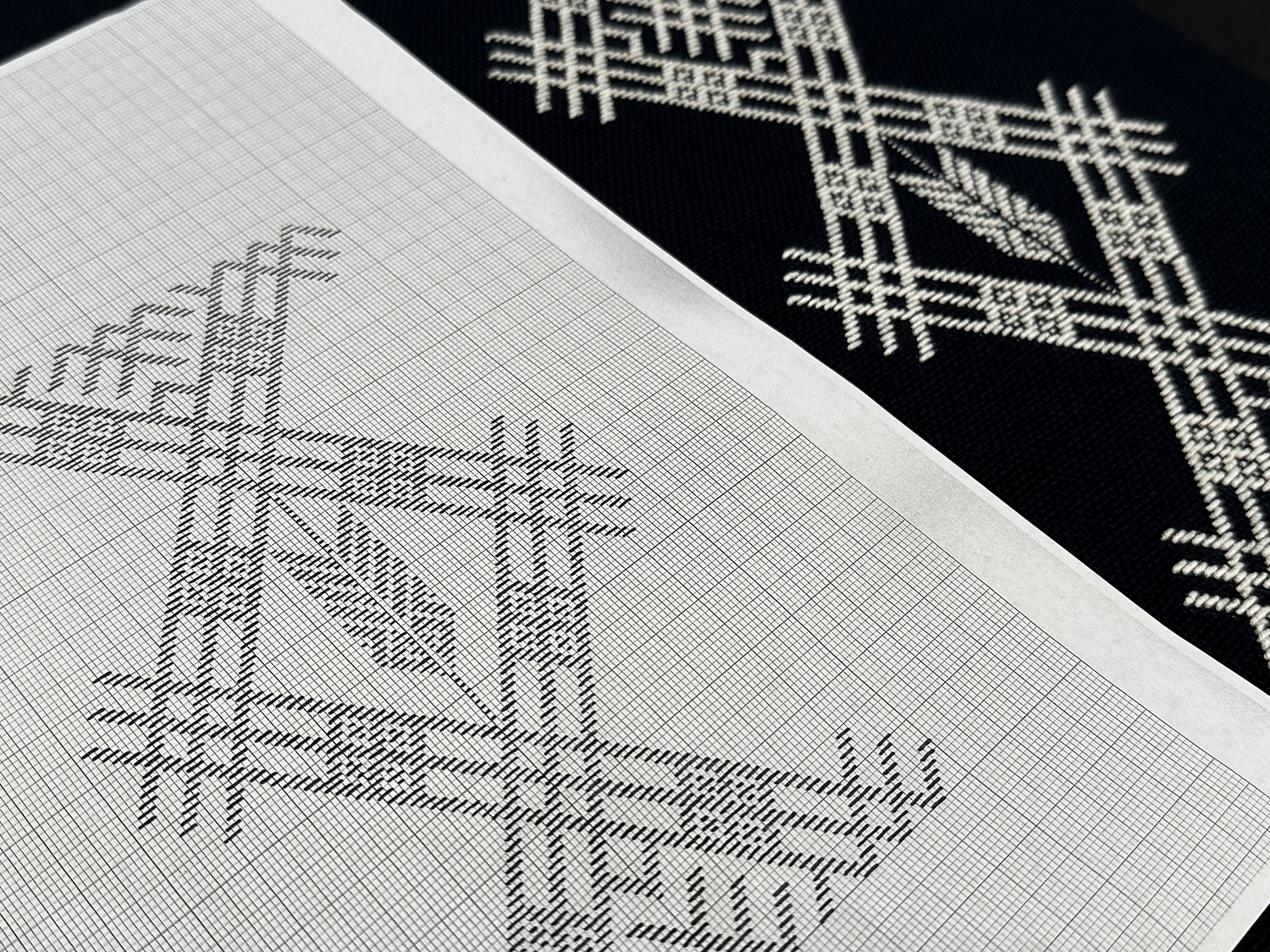

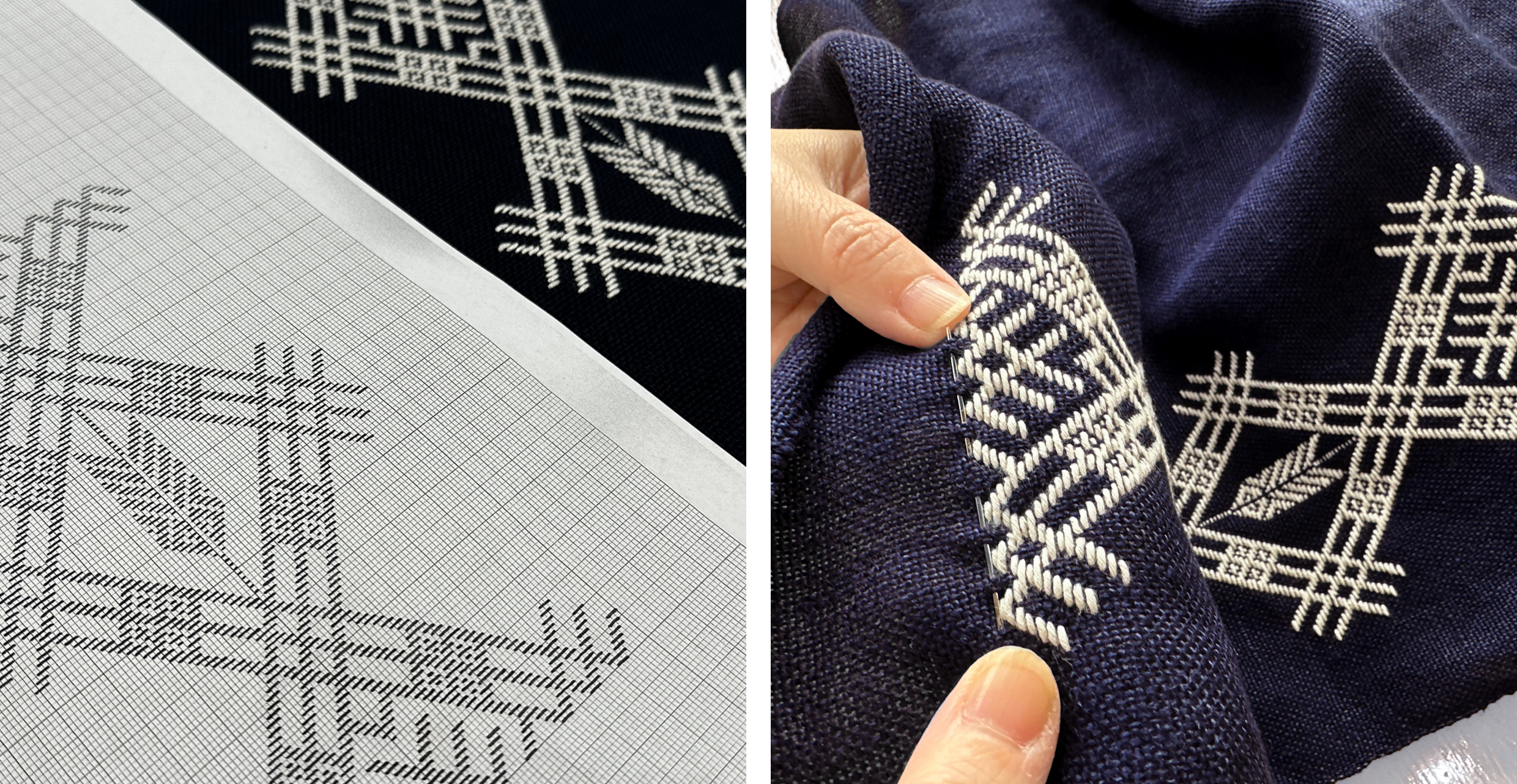

オリジナル MIZEN BLUE 「勝」 ~SHO~

こぎん刺し 弘前こぎん研究所

反物名 「矢羽根」

弘前こぎん研究所社長 成田貞治氏より、オリジナルこぎん刺し柄について

今回のテーマ「勝」=「的を射る」という意味合いから、

昔ながらの矢羽根柄で囲み、自社では普段使わない羽根の模様を

こぎんで刺しました。裏の目飛びが多く、

裏模様で1目を出す事が難しいですが、

裏表どちらも綺麗になるように丁寧に仕上げました 。

こぎん刺し KOGIN-SASHI

本州最北に位置する津軽は、その寒冷な気候から綿の栽培ができず、

移入に頼っていた綿製品は高価なものとして扱われていました。

そのため、江戸時代にその地域の農民達は高価な木綿の衣料を着ることが許されておらず、

藍染をした麻地の着物を何枚も重ね着して寒さをしのいでいました。

厳しく長い冬を少しでも快適にやり過ごすべく、

目が粗く冬場には適さない麻布に保温と補強のため木綿の糸で刺し子を施すようになり、

やがて「津軽こぎん刺し」が生み出されました。

この様にこぎん刺しは厳しい北国の自然の中で生きてきた女性の知恵のから産まれた芸術なのです。

MIZEN

「余白を楽しむプロジェクト」

A Project to Interpret the Unseen

MIZENは 目に映る美しさの奥に広がる産地の風土や歴史 職人の技術 そして生き様といった『余白』こそが我々の作品の本質的な価値であると考えています。

現代のファッションは 瞬間的で視覚的な刺激が重視されるがあまり過度なスピードが求められています。

その加速された消費の世界では本来時間をかけて丁寧に仕上げられるべき手仕事が評価の舞台にすら立つことができません。

伝統技術の衰退は我々一人ひとりが無自覚に求めている『欲望の速度』によって引き起こされているのです。

だからこそ私たちはそのスピードを緩めたときに見えてくる新鮮で豊かな世界を作品を通じて提示したいと考えています。

MIZENが目指す道は現代の流れに逆行する 静的で悠然とした美の在り方への挑戦かもしれません。

しかし日本にはかつて「余白を楽しむ」という価値観が確かに存在していましたそれはものの奥に潜む物語や気配を自ら感じ取り想像し心を満たす行為であり日本人が長い歴史の中で培ってきた美意識でもあります。

私たちは 現代の人々が忘れかけているこの感性を日本各地に点在する伝統技術とともに再び呼び覚まし世界へと届けていきたいと考えています。

そしてその余白に自ら気づき 埋めていく過程に喜びや幸せを感じられることこそが物質的経済的なラグジュアリーとは異なる精神的な新たなラグジュアリーの在り方だと信じています。

MIZENは「余白を楽しむプロジェクト」として日本の伝統技術を「ブランド」として昇華させるために職人たちの手仕事とその奥に眠る物語を洋服という形にのせ新たなラグジュアリーの可能性を問い続けていきます。