こぎん刺し

KOGIN-SASHI

青森県 AOMORI PREF.

布に温かさを宿す雪国の知恵から生まれた伝統技術

本州最北に位置する津軽は、その寒冷な気候から綿の栽培ができず、

移入に頼っていた綿製品は高価なものとして扱われていました。

そのため、江戸時代にその地域の農民達は高価な木綿の衣料を着ることが許されておらず、

藍染をした麻地の着物を何枚も重ね着して寒さをしのいでいました。

厳しく長い冬を少しでも快適にやり過ごすべく、

目が粗く冬場には適さない麻布に保温と補強のため木綿の糸で刺し子を施すようになり、

やがて「津軽こぎん刺し」が生み出されました。

この様にこぎん刺しは厳しい北国の自然の中で生きてきた女性の知恵のから産まれた芸術なのです。

基布織り

江戸時代末期から明治時代の頃、寒さの厳しい津軽地方では綿が育たず

農民達は自分達の畑で麻を育て収穫し、それを織って着物を作っていました。

贅沢を禁じられ、色目の染物や高価な綿を着ることが許されなかったこの時代を経たからこそ、

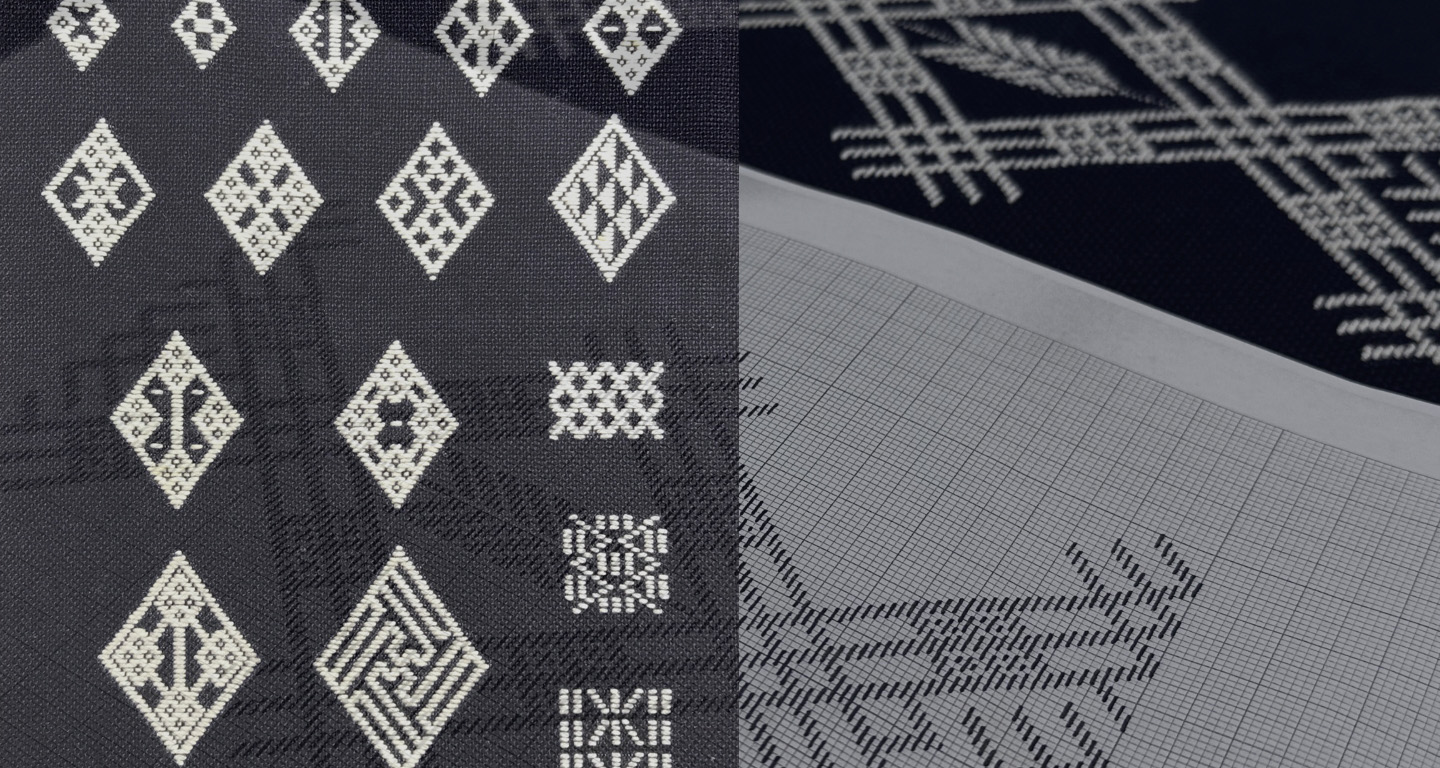

藍染された麻布に真っ白に刺された木綿の糸が素朴に浮かび現れる幾何学模様、

こぎん刺しの「虐げられた美」が生まれたのです。

その元となる基布もこの地方で手織りで丁寧に作られています(一部機械織)

刺し

極寒の冬場をしのぐべく、通気性の良い麻布の目を塞ぐために、

幾重に重ねた布を刺し合わせるために、

また、農作業による摩耗から、布を繕い補強するために。

生き抜く為の必要から生まれた生活の知恵でしたが、

そんな中にも女性達は美しいものを刺す喜びや楽しさを見出し

こぎん刺しは、縦の織り目に対して一・三・五・七、、、と奇数目を数えて刺す方法で

弘前(ひろさき)を中心に発展してきました。

モドコ

元来保温や補強のために刺していたものが、次第に作り手同士が

デザインを競い合う様になり、菱形の模様を作る様になりました。

こうして出来上がったこぎん刺しの基礎的な模様の単位を「モドコ」と呼び、

一般には約30種類ほどが使われています。

そしてそれはまるで音楽の様に、

それらの「モドコ」を自由に組み合わせることによって、

こぎん刺しは無数の表現が可能になりました。